Con l’approvazione del decreto legge urgente sui PFAS da parte del Consiglio dei Ministri, l’Italia compie finalmente un primo, seppur timido, passo verso il riconoscimento della gravità dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche.

Una mossa che sorprende, considerando il contesto politico, e che potrebbe rispondere più a pressioni territoriali (in particolare dalle regioni più colpite come il Veneto e il Piemonte) che a una reale strategia nazionale per la salute pubblica e l’ambiente. Non a caso l’approccio è prevalentemente reattivo e i limiti proposti per l’acqua potabile sono ancora poco cautelativi.

In questo articolo analizziamo i contenuti del decreto, il parere di Greenpeace e delle principali associazioni ambientaliste, e poniamo una riflessione più ampia: può l’agroalimentare continuare a ignorare il proprio ruolo nella crisi dei PFAS?

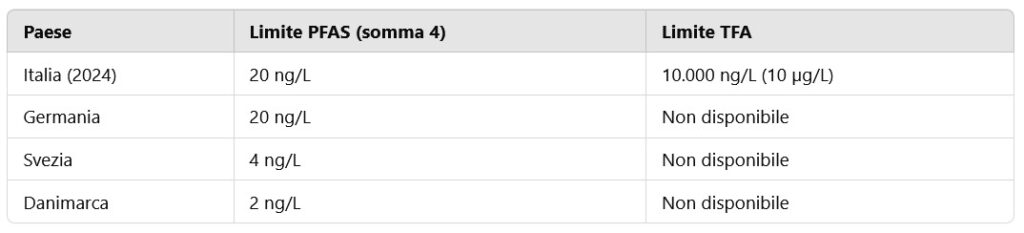

Limiti PFAS a confronto

I punti principali del decreto

- ✅ Introduzione di un valore limite di 20 nanogrammi/litro per la “somma di 4 PFAS” (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS), in linea con la Germania ma ben distante dagli standard più cautelativi di Danimarca (2 ng/L) e Svezia (4 ng/L).

- ✅ Introduzione del monitoraggio delle molecole ADV, composti PFAS prodotti dall’ex stabilimento Solvay di Spinetta Marengo (Alessandria), una delle aree più colpite in Italia.

- ✅ Limite massimo di 10 µg/litro (10.000 ng/L) per il TFA (acido trifluoroacetico), altra sostanza PFAS molto diffusa nelle acque potabili ma finora non regolamentata.

Greenpeace accoglie con favore il provvedimento, ma…

Lo definisce solo un primo passo. L’associazione sottolinea che:

- I limiti stabiliti devono essere abbassati per avvicinarsi allo “zero tecnico” (livelli minimamente rilevabili e compatibili con la salute).

- Serve al più presto una legge europea che limiti e vieti la produzione e l’uso dei PFAS. La stretta sui PFAS era stata annunciata da tempo da Bruxelles ma non arriverà prima del 2026.

- Occorre trasparenza nelle relazioni tra industria chimica e istituzioni, perché la lobby dell’industria continua a rallentare ogni tentativo di regolamentazione.

Cosa ci insegna questo decreto?

Che il problema PFAS è troppo grave per essere ignorato. Che la politica di norma si muove solo quando le pressioni diventano insostenibili. Soprattutto, che senza una visione sistemica e coraggiosa, si continuerà a rincorrere le emergenze invece di prevenirle.

Come mostrato negli studi pubblicati su Foods e Environment International, la contaminazione nei prodotti alimentari e nell’ambiente è ormai diffusa, e deriva principalmente dalla presenza di PFAS in una ampia gamma di prodotti, che vanno dai pesticidi e fertilizzanti, ai prodotti di consumo, fino ai packaging alimentari. Infine il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti contribuisce in modo decisivo alla persistenza nell’ambiente e nei suoli agricoli di questi contaminanti.

In un nostro precedente articolo abbiamo riportato l’appello, sotto forma di lettera alla Comunità Europea, di 94 associazioni europee della società civile ad azioni forti e immediate.

Conclusioni

In “Nutrire il Bene” e con il Sistema TRE-E abbiamo più volte ribadito che il cambiamento deve partire da una nuova consapevolezza del ruolo dell’Agroalimentare: non solo produttore di cibo, ma custode della salute, della natura e delle generazioni future.

Questo decreto può diventare l’inizio di un cambiamento più profondo solo se:

- si punta a eliminare progressivamente le sostanze pericolose, non solo a limitarle;

- si valorizzano le filiere pulite e trasparenti;

- si integra una visione etica e sistemica nella governance agroalimentare, promuovendo una cultura organizzativa fondata su scopo, valori e coerenza tra parole e pratiche.

Serve un modello trasformativo, non solo correttivo. Serve il coraggio di andare oltre. Serve Nutrire il Bene.

Link di riferimento:

https://www.mdpi.com/2304-8158/14/6/958

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020320808

https://www.mealefood.com/nutrire-il-bene-crescita-personale-e-professionale-amazon/